ESD ist eine Abkürzung, der man im industriellen Umfeld häufig begegnet. Die drei Buchstaben stehen für „Electrostatic Discharge“ (elektrostatische Entladung).

Kurz zusammengefasst: Was Sie über ESD wissen sollten

- ESD (Electrostatic Discharge) kann bereits ab 5 Volt elektronische Bauteile schädigen – oft unbemerkt.

- Triboelektrische Aufladung durch Reibung oder Bewegung, etwa von Kleidung oder Schuhen, erzeugt gefährliche Spannungen im Alltag und in der Produktion.

- ESD-Schäden führen zu Produktionsausfällen, Imageverlust und hohen Reklamationskosten.

- Electrostatic Protected Areas (EPAs) sind spezialisierte Arbeitsbereiche mit strengen Ableitvorgaben.

Definition: Was ist ESD (Electrostatic Discharge)?

ESD steht für elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge) und bezeichnet eine plötzliche Stromentladung zwischen zwei Objekten mit unterschiedlichem elektrischem Potenzial.

In der Regel ist ESD für Menschen ungefährlich. Doch empfindliche elektronische Komponenten können durch ESD beschädigt werden. Daher sind z. B. in der Elektronikindustrie strikte Schutzmaßnahmen erforderlich, wie beispielsweise Erdung, spezielle Schutzkleidung und ableitende Arbeitsflächen.

10 goldene Regeln im ESD-Schutz

Kompakt aufbereitetes Expertenwissen rund um effektiven ESD-Schutz – inklusive praktischer Checkliste zur kontinuierlichen Optimierung des ESD-Schutzes in Ihrem Unternehmen.

WHITEPAPER SICHERN

Wie entsteht ESD (elektrostatische Entladung)?

ESD tritt auf, wenn zwischen zwei Körpern ein Ladungsaustausch stattfindet. Dies wird meist durch Reibung verursacht, etwa beim Gehen auf Teppichböden. Dabei entsteht ein Ungleichgewicht elektrischer Ladungen. Wenn diese statische Elektrizität plötzlich von einem Körper auf einen anderen mit unterschiedlichem Spannungspotenzial übertragen wird, spricht man von einer elektrostatischen Entladung (ESD).

Trockene Luft fördert diesen Effekt, da sie die Aufladung verstärkt. Dann kann es zu spürbaren elektrischen Schlägen oder Schäden an empfindlichen elektronischen Bauteilen kommen.

Warum ist ESD gefährlich?

ESD ist gefährlich, weil empfindliche Elektronik beschädigt oder sogar zerstört werden kann. Es handelt sich oft um latente Schäden. Das bedeutet, dass sie nicht sofort sichtbar sind. Sie treten erst später auf und können hohe Kosten verursachen.

Mehr Informationen zur Gefahr von ESD

- Bei ESD-sensitiven (= ESDS: electrostatic discharge sensitive) Bauteilen genügen 5 Volt für eine Vorschädigung.

- Solche Schäden werden häufig erst spät bemerkt, was Folgen wie Reklamationen nach sich ziehen kann.

Daher sollten sich Unternehmen, die entsprechende Bauteile produzieren oder weiterverarbeiten, intensiv mit ESD und entsprechenden ESD-Schutzmaßnahmen beschäftigen. Es kommt hier sowohl auf ein umfassendes Sicherheitskonzept als auch auf ESD-gerechte Komponenten an.

Welche wirtschaftlichen Schäden verursacht ESD?

Die exakten wirtschaftlichen Schäden durch ESD sind schwer zu ermitteln. Doch schätzungsweise entstehen in der Elektronikfertigung durch ESD jedes Jahr Schäden von mehreren Milliarden US-Dollar.

Laut einer Studie der IPC – Association Connecting Electronics Industries können ESD-Schäden in der Elektronikproduktion die Ausschussrate um bis zu 33 % erhöhen. Zusätzlich weisen laut der Statistik eines führenden Halbleiterherstellers 25 % der wegen Defekten zurückgelieferten Bauteile einen ESD-Schaden auf.

Welche typischen Situationen führen zu ESD-Schäden an elektronischen Bauteilen?

Für Schäden an elektronischen Bauteilen durch ESD sind vor allem die folgenden Fälle typisch:

- Kontakt von Mensch und Elektronik führt zur Entladung (etwa über die Hand und das Werkzeug).

- Geladene Bauteile werden berührt.

Fast sämtliche Elektronik mit integrierten Schaltkreisen ist von der ESD-Gefahr betroffen. In ihr ist nämlich eine Kombination aus zahlreichen miteinander verbundenen elektronischen Halbleiterbauelementen enthalten. Dazu zählen Transistoren, Dioden sowie weitere aktive und passive Bauelemente.

Warum sind elektronische Bauteile so anfällig für ESD?

Aufgrund der mikroskopisch kleinen Leiterbahnen und Strukturen elektronischer Bauteile haben selbst die relativ geringen Spannungen bei ESD verheerende Auswirkungen: Einen entsprechenden Spannungsausgleich können Sie sich wie einen winzigen Blitzeinschlag vorstellen.

Zudem findet eine zunehmende Miniaturisierung statt. Damit geht eine sinkende Belastbarkeit der Schaltkreise einher. Die Bedeutung von ESD-Schutz wird in Zukunft noch zunehmen.

Wie verhindere ich ESD-Schäden?

Die Frage, wie sich Schäden durch ESD und ihre Folgen verhindern lassen, hat entscheidende Bedeutung. Dafür ist ein umfassendes ESD-Schutzkonzept notwendig. Dazu gehören die Bestimmung einer zentralen Person für die ESD-Koordination, die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie regelmäßige Prüfungen der ESD-Schutzfunktion.

Im kostenfreien Whitepaper „10 goldene Regeln im ESD-Schutz“ erfahren Sie im Detail, was ein ESD-Schutzkonzept ausmacht.

Wie hängen Produktschutz und ESD-Schutz zusammen?

Produktschutz umfasst alle Maßnahmen, die ein Produkt während Herstellung, Transport und Nutzung vor Schäden bewahren. Also beispielsweise vor mechanischen Einflüssen, Staub, Feuchtigkeit oder Temperatur.

ESD-Schutz ist ein spezieller Teilbereich von Produktschutz und richtet sich ausschließlich gegen Schäden durch elektrostatische Entladungen.

Welche Branchen sind besonders von ESD betroffen?

Zu den Branchen, die besonders von ESD betroffen sind, gehören vor allem jene, in denen empfindliche elektronische Bauelemente hergestellt, verarbeitet oder verwendet werden. Dazu zählen:

1. Elektronikindustrie

- Herstellung von Halbleitern, integrierten Schaltkreisen, Leiterplatten und anderen empfindlichen Bauteilen.

- Besonders gefährdet sind Bauteile wie Mikrochips, Transistoren und Sensoren. Sie können, bereits bei Spannungen von wenigen Volt beschädigt werden.

2. Computer- und IT-Technik

- Produktion und Montage von Computern, Servern, Festplatten und anderen IT-Komponenten.

- Elektronische Bauteile in diesen Bereichen sind hochsensibel gegenüber elektrostatischen Entladungen.

3. Telekommunikationstechnik

- Herstellung und Wartung von Geräten wie Mobiltelefonen, Routern und Kommunikationshardware.

- Diese Geräte enthalten zahlreiche empfindliche elektronische Komponenten.

4. Automobilindustrie

- Entwicklung und Produktion von Automobilelektronik, einschließlich Steuergeräten (z. B. ABS, Airbags) und Sensoren.

- Rückrufe durch ESD-bedingte Fehlfunktionen sicherheitsrelevanter Bauteile können erhebliche Kosten verursachen.

5. Luft- und Raumfahrt

- Elektronische Systeme in Flugzeugen und Raumfahrzeugen müssen besonders geschützt werden. Ausfälle können gefährliche Folgen haben.

6. Medizin- und Messtechnik

- Produktion von medizinischen Geräten und Präzisionsinstrumenten, die durch ESD beschädigt werden können.

- Beispiele: Herzmonitore, Ultraschallgeräte und Laborgeräte.

7. Verpackungs- und Lagertechnik

- Branchen, die elektronische Bauteile verpacken, transportieren oder lagern, setzen auf ESD-sichere Verpackungen und Lagerbereiche. So werden ESD-Schäden gezielt vermieden.

Was ist der triboelektrische Effekt?

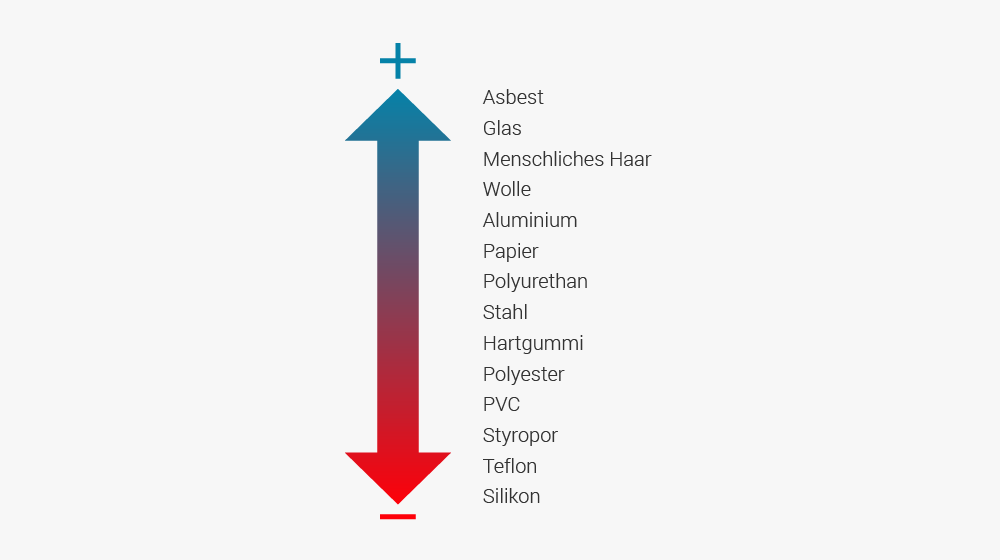

Man spricht vom triboelektrischen Effekt, wenn Materialien mit unterschiedlichem elektrostatischem Potenzial in Kontakt kommen. Er verdankt seinen Namen der triboelektrischen Reihe. Ihr lässt sich entnehmen, wie stark und mit welcher Polarität Material aufgeladen wird.

In anderen Worten: Es ist direkt ersichtlich, welche Materialien die Neigung besitzen, Elektronen abzugeben und sich positiv aufzuladen. Befinden sich Materialien im positiven Bereich der triboelektrischen Reihe, dann geben sie im Falle einer elektrostatischen Aufladung Elektronen an Materialien im negativen Bereich ab. Am unteren Bereich der Reihe ist es genau umgekehrt.

Warum ist die triboelektrische Reihe für die Industrie so relevant?

In industriellen Produkten werden zahlreiche „positive“ Materialien im Sinne der triboelektrischen Reihe verwendet. Somit ist entsprechender Schutz bei der Herstellung und Handhabung von ESD-sensitiven Bauteilen von größter Dringlichkeit.

Bitte beachten: Eine Übertragung der Ladung kann ebenfalls über Material aus der unmittelbaren Umgebung erfolgen, das bereits aufgeladen ist.

Wie laden sich Personen elektrisch auf?

Personen laden sich oft bereits elektrisch auf, wenn sie einfach normal gehen: Währenddessen reiben die Sohlen auf dem Boden. Zumal werden sie bei jedem einzelnen Schritt vom Boden getrennt.

Bei diesen triboelektrischen Vorgängen entsteht eine Spannung, die über die Kleidung in den Körper gelangt und unter anderem in der Haut und den Haaren gespeichert wird. Isolierende Kleidungsstücke wie synthetische Gummi- und Kunststoffsohlen verstärken diesen Effekt zusätzlich. Normale Arbeitsschuhe bieten keinen ausreichenden ESD-Schutz.

Was passiert bei einem unbemerkten ESD-Schaden in der Praxis?

Aufgrund der „Unsichtbarkeit“ von ESD fallen ESD-Schäden häufig erst sehr spät auf. Folgendes Beispiel ist realistisch: Beim Gang durch die Werkhalle hat sich im Körper einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters durch die Reibung zwischen Schuhen und Boden eine elektrostatische Aufladung von circa 1500 Volt aufgebaut.

Sobald ein elektronisches Bauteil beim Verpackungsprozess berührt wird, kommt es zur unkontrollierten Entladung in die Elektronik. Hierbei wird eine der mikroskopisch kleinen Leiterbahnen in einem Chip beschädigt.

Die Beschädigung fällt überhaupt nicht auf, da die Spannung unterhalb von 3500 Volt lag. Doch bereits eine Spannung von 50 Volt genügt, um Schäden anzurichten.

Da die Leiterbahn nur leicht beschädigt wurde, ist sie noch für eine gewisse Zeit intakt. Während der Qualitätskontrolle fällt dieser Defekt daher nicht auf. Beim Kunden funktioniert zunächst alles tadellos.

Wie macht sich ein ESD-Schaden im normalen Betrieb bemerkbar?

Im Laufe der Zeit vergrößern die Stromimpulse im normalen Betrieb den ESD-Schaden kontinuierlich. Schließlich ist die Leiterbahn so weit beschädigt, dass es zu einem Kurzschluss kommt. Das entscheidende Problem besteht darin, dass der Schaden stark verzögert auftritt.

Es kommt in einem sehr kritischen Produktionsmoment zum Ausfall. Bei solchen Schäden dauert es in der Regel rund 8 Stunden, bis das defekte Bauteil ermittelt und ausgetauscht wurde. Im Rahmen der Gewährleistung muss der Hersteller das Bauteil ersetzen, was für ihn zusätzliche Kosten bedeutet.

Das ist nicht die einzige Folge des ESD-Schadens: Zusätzlich hat das Vertrauen des Kunden in das Unternehmen deutlich abgenommen. Aus diesem Grund sieht er sich möglicherweise nach einem anderen Hersteller um. Gerade Image- und Vertrauensverluste im Zusammenhang mit ESD-Schäden sind nicht zu unterschätzen.

Online-Weiterbildung: Theorie und Praxis des ESD-Schutzes

Erfahren Sie in zwei interaktiven Online-Trainings noch mehr darüber, wie Sie unkontrollierte elektrostatische Entladungen gezielt verhindern. Dafür benötigen Sie lediglich ein kostenfreies item Benutzerkonto.

Jetzt weiterbilden

Was passiert in der Electrostatic Protected Area (EPA)?

Nur in der Electrostatic Protected Area (EPA) dürfen elektronische Bauteile gehandhabt oder montiert werden. Sie wird auch als ESD-Schutzzone bezeichnet. Hier müssen alle eingesetzten Materialien ableitfähig und auf gleichem Potenzial geerdet sein. Auf diese Weise lassen sich elektrostatische Aufladungen und Potenzialunterschiede gezielt vermeiden.

Grundsätzlich gibt es EPAs bzw. ESD-Schutzzonen in verschiedenen Varianten:

- Einzelner Arbeitsplatz

- Definierte Fläche

- Ganzes Gebäude

Auch für das Gegenteil einer EPA gibt es eine Bezeichnung beziehungsweise Abkürzung: Unprotected Area (UPA). In diesem ungeschützten Bereich herrscht uneingeschränkter Zugang. Doch nur geschultes Personal sowie unterwiesene Besucherinnen und Besuchern mit Schutzausrüstung dürfen eine EPA betreten.

Welche Vorschriften gelten in einer EPA?

Die Handhabung ESD-sensitiver Bauteile in der EPA ist geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorbehalten. Zusätzlich sind spezielle Verpackungsregeln für ESD-sensible Bauteile zu beachten.

Falls es prozesstechnische Gründe erfordern, innerhalb der EPA aufladbare Materialien zu verwenden, darf das von ihnen ausgehende elektrostatische Feld den Wert von 100 V/cm nicht übersteigen. Ansonsten ist eine Reduzierung der Feldstärke durch Zusatzmaßnahmen wie Ionisation oder Erhöhung der Luftfeuchtigkeit erforderlich.

Wie plane ich am effizientesten einen ESD-Arbeitstisch?

Mit dem kostenfreien Arbeitsplatz-Konfigurator von item planen Sie am effizientesten einen ESD-Arbeitstisch. Damit können Sie die EPA für einen individuellen ESD-Arbeitstisch einfach definieren, woraufhin diese visualisiert wird. Bei der Platzierung von Komponenten, die nicht ESD-sicher sind, weist das Online Tool ausdrücklich darauf hin.

Für die Nutzung benötigen Sie lediglich ein internetfähiges Endgerät und einen herkömmlichen Browser. In einer 3D-Ansicht stellen Sie mit intuitiver Drag-and-Drop-Steuerung Ihren individuellen (ESD-)Arbeitstisch zusammen. Dort können Sie stufenlos zoomen und sich bewegen. Zahlreiche intelligente Funktionen und integrierte Regelwerke führen Sie gezielt zur gewünschten Lösung.

Warum ist ein ESD-Boden wichtig?

Der ESD-Boden ist ein essenzieller Bestandteil jeder EPA beziehungsweise ESD-Schutzzone. Er ist leitfähig entsprechend geerdet, sodass elektrische Aufladungen sicher abgeleitet werden. Gemäß DIN EN 61340-5-1 ff besteht ein ESD-gerechter, fest installierter Boden aus verschiedenen Schichten. Durch mehrere Kupferbänder wird die Ableitung zur Erde erreicht.

Aufgrund seiner hohen Relevanz für den ESD-Schutz muss sich der ESD-Boden immer in einem perfekten Zustand befinden.

Wichtig: Reiniger und Pflegeprodukte auf Wachsbasis eignen sich nicht für ESD-Böden.

Welche Arten von ESD-Böden gibt es?

Unternehmen haben die Wahl zwischen zwei Arten von ESD-Böden: fest installiert oder temporär. Beide haben jeweils Vor- und Nachteile:

- Fest installierte ESD-Böden zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer bei gleichbleibenden Eigenschaften und teilweise extreme Belastbarkeit aus. Allerdings sind die Preise vergleichsweise hoch.

- Temporäre ESD-Böden sind erschwinglicher und ermöglichen es, in bereits eingerichteten Bereichen schnelle Anpassungen vorzunehmen. Gleichzeitig können sie nur gering belastet werden. Zudem verfügen sie nur über eine eingeschränkte Lebensdauer.

Es kommt bei ESD-Böden ganz auf die individuelle Situation an.

Welche Aufgabe haben ESD-Schuhe?

Arbeitsschuhe mit ESD-Schutz sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Wenn Personen auf leitfähigen und geerdeten ESD-Böden keinen elektrischen Kontakt haben, stellt sich die beabsichtigte Wirkung nicht ein.

Wer leitfähige ESD-Schuhe trägt oder Schuherdungsbänder einsetzt, verbindet den eigenen Körper leitfähig mit dem ESD-Boden. Normale Schuhe (auch Arbeitsschuhe) hingegen haben oft die Wirkung von Isolatoren.

Durch ESD-Schuhe werden Aufladungen während des Gehens sicher abgeleitet. Die elektrische Verbindung des Personals über die Arbeitsschuhe gilt es täglich zu überprüfen. Bei dieser Aufgabe kommen Personnel Grounding Tester (PGT) zum Einsatz.

Welche Ausstattung eignet sich für ESD-Arbeitsplätze?

Was generell für die EPA gilt, ist für ESD-Arbeitsplätze ebenfalls verpflichtend: Aufladbare Materialien dürfen, soweit möglich, im Handhabungsbereich nicht verwendet werden. Für den Fall, dass Telefone oder IT-Terminals unbedingt erforderlich sind, führt an Sicherheitsabständen zum Handhabungsbereich kein Weg vorbei.

Generell sollte der gesamte Arbeitsbereich ableitfähig und geerdet sein. Besonders gilt dies für:

- Arbeitstische

- Arbeitsstühle

- Unterschränke

- Schubladen

- Regale

- Transportwagen

Wie sollte ein ESD-Arbeitstisch ausgestattet sein?

ESD-Arbeitstische von item sind mit einer volumenleitfähigen Tischplatte ausgestattet. In einer ESD-Tischplatte wird Volumenleitfähigkeit durch die Verwendung einer Spanplatte und die Beimengung von Grafitpulver erreicht. Die Deckschicht der Tischplatte ist ebenfalls komplett volumenleitfähig. Hier kommen Partikel zum Einsatz, die auf Kohlenstoff basieren.

Für die Handhabung in kleinen Bereichen eignen sich ESD-Tischauflagematten. Bei der Arbeit an einem ESD-Arbeitsplatz sollte zudem ein ESD-Armband für die Personenerdung getragen werden. Ganz gleich, ob Tischplatte oder Zubehör: Über das Tischgestell werden alle Komponenten mit der Erde verbunden.

Werkzeuge wie Schraubendreher, Lötkolben oder Messgeräte kommen direkt mit ESD-sensitiven Bauteilen in Berührung.

Auch Greifschalen, Lagerkisten, Abdeckungen und Werkzeuge sollten aus einem ableitfähigen Material bestehen. Werkzeuge wie Schraubendreher, Lötkolben oder Messgeräte kommen direkt mit ESD-sensitiven Bauteilen in Berührung. Wenn sie ableitfähig sind, kann eine Aufladung kontrolliert abfließen.

Sind Bürostühle für den ESD-Schutz ein Risikofaktor?

Ja, aus der Sicht des ESD-Schutzes sind Bürostühle ein erheblicher Risikofaktor. Durch die große Zahl an verwendeten Materialien ist bei Bürostühlen häufig keine Ableitfähigkeit vorhanden. Für die Arbeit in einer ESD-Schutzzone ist in DIN EN 61340-5- 1:2009; Teil 5-1 (Beiblatt 1) daher vorgeschrieben: Nur elektrostatisch schützende Sitzgelegenheiten (Stühle) dürfen eingesetzt werden.

Wie lässt sich ESD-Schutz bei Transport und Lagerung sicherstellen?

Gerade beim Transport und bei der Lagerung ist der Schutz elektronischer Bauteile wichtig. Mit speziellen Abschirmverpackungen, entsprechenden Behältern und vor allem durch ableitfähige Transport- und Bereitstellwagen lässt sich hier ESD-Schutz gewährleisten.

Für eine ableitfähige Auslegung ist die Profil- und Verbindungstechnik von item generell optimal geeignet, da sie aus Aluminium besteht.

Durch Zubehör wie ESD-Schleppketten oder antistatische Rollen sind Transportwagen zusätzlich abgesichert.

Zudem sind zahlreiche Komponenten verfügbar, die direkt für den Schutz vor unkontrollierten elektrostatischen Entladungen entwickelt wurden. Durch Zubehör wie ESD-Schleppketten oder antistatische Rollen sind Transportwagen zusätzlich abgesichert.

Grundsätzlich werden ESD-gerechte Arbeitsplätze und Betriebsmittel von item vor der Auslieferung einer Kontrollmessung zur Überprüfung der Ableitfähigkeit unterzogen.

Was bedeuten die wichtigsten ESD-Abkürzungen?

ESD | Electrostatic discharge: Elektrostatische Entladung

ESDS | Electrostatic discharge sensitive: ESD-sensibel

EPA | Electrostatic Protected Area: ESD-Schutzzone

UPA | Unprotected Area: Ungeschützter Bereich

Wo finde ich vertiefende Informationen zu ESD-Schutzmaßnahmen?

Seit den Anfangstagen gehören Themen rund um Arbeitsplatzgestaltung in der Montage fest zum item Blog. Dazu gehört natürlich ESD. In der umfangreichen Blog-Kategorie „ESD“ finden Sie alle ESD-Beiträge im Überblick. Dort gibt es auch mehrere ESD-Themen, auch zur EPA-Funktion im Arbeitsplatz-Konfigurator. Darüber hinaus können Sie auf einer Spezialseite insgesamt 4 kostenfreie Inhalte im PDF-Format downloaden:

- ESD-Schutz: Grundlagen einfach erklärt

- ESD-Arbeitstisch: Sicher, einfach und schnell geplant

- ESD-Schutzmaßnahmen für die Industrie

- ESD-Schutz – Sichtbarer Schutz gegen unsichtbare Gefahren

- ESD-Schaden feststellen – mit dem Elektronenmikroskop

- ESD-Tische revolutionär einfach online konfigurieren

- Vier PDFs im ESD-Mediacenter: 10 goldene Regeln, ESD-Grundlagen, Einrichtung einer Electrostatic Protected Area, ESD-Schutzkonzept in der Umsetzung

Häufig gestellte Fragen zu ESD im Maschinenbau

Was bedeutet ESD genau?

ESD steht für „Electrostatic Discharge“ – eine unkontrollierte elektrische Entladung zwischen unterschiedlich geladenen Objekten.

Warum ist ESD in der Fertigung gefährlich?

Weil bereits kleinste Spannungen von unter 100 Volt elektronische Bauteile dauerhaft schädigen können, oft unbemerkt.

Was ist eine EPA (Electrostatic Protected Area)?

Eine speziell definierte Schutzzone, in der alle Materialien, Werkzeuge und Personen elektrostatisch sicher geerdet sind.

Welche Produkte von item eignen sich für ESD-Zonen?

ESD-Arbeitstische, leitfähige Tischauflagen, ESD-gerechte Wagen, Messgeräte, Erdungssysteme und Zubehör aus ableitfähigem Material.

Wie kann ich ESD-Schutzmaßnahmen einfach umsetzen?

Mit dem item Arbeitsplatz-Konfigurator, kostenfreien Whitepapern und standardkonformen ESD-Komponenten – individuell anpassbar.

Sie möchten in Sachen Ergonomie und Verhinderung von ESD immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie einfach den item Blog über die Box oben rechts!

Zuletzt aktualisiert am: 15.10.2025